少しずつタティングレースのファンが増えてきました。

はぎ手芸店の編み物教室でご指導をお願いしている中斉先生が、タティングレースの体験会を2年前に開催されたときにはタティングレースを知らない方がほとんどでした。

今では少しずつ興味を持つ方が増えてきて、毎週タティングレースの教室を開催できるようになってきました。

とは言っても、まだまだご存じない方が多いのも事実。今回はタティングレースをご存じない方や、初心者のための、「タティングレース」スターティング講座です。

かぎ針を使って編むのが、かぎ針編み。

棒針を使って編むのが、棒針編み。

そしてタティングシャトルという道具を使って編むのがタティングレースです。

これがタティングシャトルです。中心に糸を巻いて使います。

「タティングシャトルで編む」という表現をしましたが、タティングレースは編むという表現よりレース糸を結んでいくという表現の方が本当だと思います。

糸を結びながら作っていくのがタティングレースです。

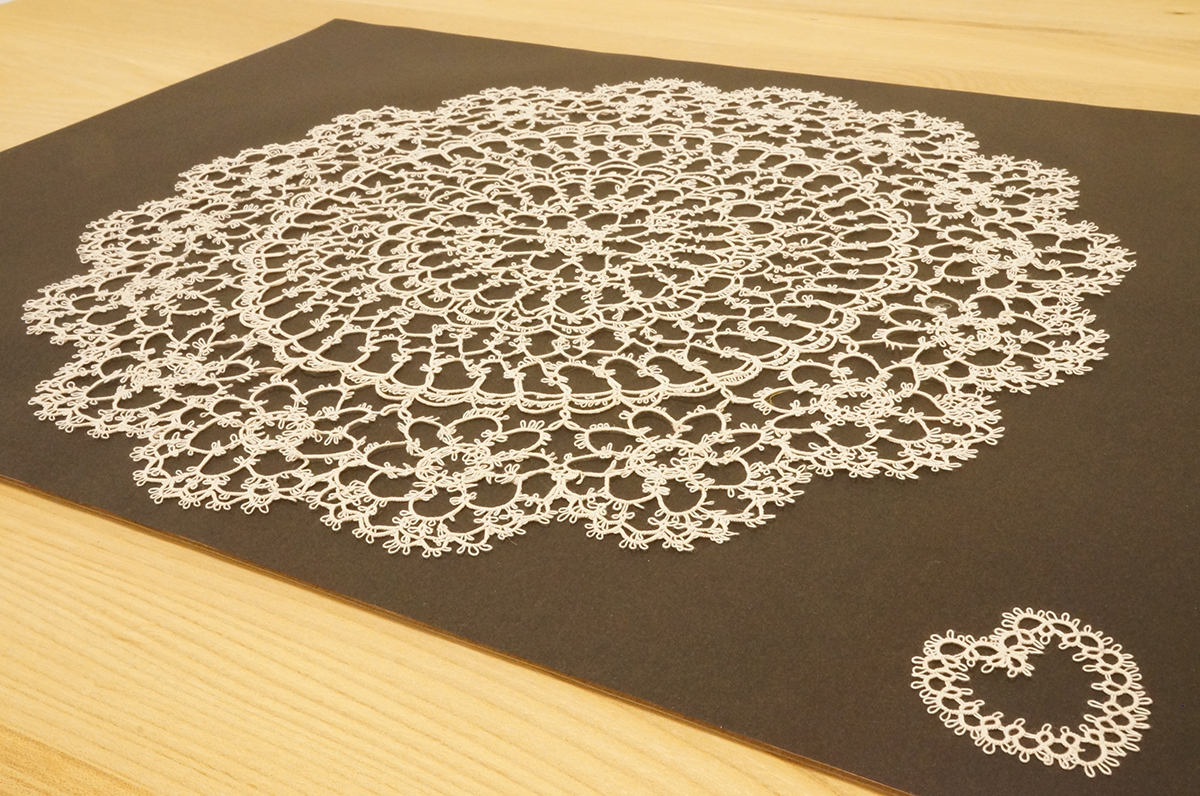

タティングレースは多くの手間と時間を掛けて繊細な作品を作り上げていきます。それだけに作品が完成したときの喜びはひとしおですし、すてきな作品ができます。

また、これまで皆さんが慣れ親しんできた編み物とは道具が違うので、技法が全く違います。

初心者の方は基本からしっかり学んでください。できることならしっかりとした先生から習うのが一番の近道だと思います。

タティング用シャトルは手のひらに乗るくらいの大きさですから、作業をするのに大きなスペースを必要としません。こんなところもタティングレースの良いところかもしれません。

この写真は最初にご紹介した先生の作品を拡大したものです。小さなループ(ピコ)が一本の糸でできています。

このレース糸の太さは100番手。ロックミシンの糸くらいの太さの糸です。

この作品を完成させるためにどれほどの作業が必要になるか想像してみてください。

最終目標はこの辺にしながらも、最初は小物からスタートしましょう。

それも太めの糸を使う作品をおすすめします。レース糸の18番、20番程度を使ったものが良いと思います。作業もわかりやすいですし、早く完成します。

タティングレースに必要な材料と道具

ここからはタティングレースに必要な材料と道具のご紹介をします。これが、はぎ手芸店のタティングレースコーナーです。

まずはタティングシャトル。すべてクロバー株式会社の商品です。

色や大きさは多少違いますが、使い方はほぼ同じ。棒針やかぎ針のような太さの違い(号数)はありません。

いろんな作品を作っていくうちに、糸の種類が増えていくので、それに合わせてシャトルの数も増えていくようで、教室の生徒さんのほとんどが全集類のシャトルをお持ちになっています。

クロバー株式会社からもうすぐタティングシャトルの新製品が発売されます。

シャトル中心の糸を巻く部分(ボビン)を付け替えることのできるものだそうです。糸を巻いたボビンを取り替えることで色変えができるということです。

この商品もヒットしそうです。ご期待ください。

タティングシャトル ![]()

タティングレース初心者の方は取りあえずシャトルと糸を準備すれば、簡単な小物を作ることができます。

次のステップに進むときには以下のような用具も必要になるので覚えておいてください。

どれもクロバー株式会社の商品です。左から

- ピコットゲージ・・・ループのことを「ピコ」と言いますが、ピコの大きさをそろえるために使います。

- 糸始末リキッド・・・糸始末や結び目を固めるときに使います。

- タティングレース用かぎ針・・・編み糸を引き出してつなぐ作業に使います。

必要な道具はこの程度です。たくさんの用具を必要としないので取り組みやすいと思います。

次に糸のご紹介ですが、レース糸を準備してください。

取り組む作品によって糸の太さが違いますから、必要な糸の太さを確認してから色を選びましょう。

横田株式会社(だるま)にもすてきな糸がたくさんありますが、オリムパス製絲株式会社から専用の糸が発売されています。

その名も「タティングレース糸」。

糸の太さは、「細」「中」「太」の3段階で、それぞれが単色18色、カラフル4色、ラメ8色の30色展開です。お好みの糸を探してすてきな作品作りに挑戦しましょう。

最後に本の紹介です 「気軽に結べて心ときめくタティングレース」LBS4355

ブティック社の「気軽に結べて心ときめくタティングレース」LBS4355

先生に教わることのできない方は、この本がおすすめです。初心者用に丁寧に解説されています。写真を使って細かく説明していますから、とてもわかりやすいと思います。